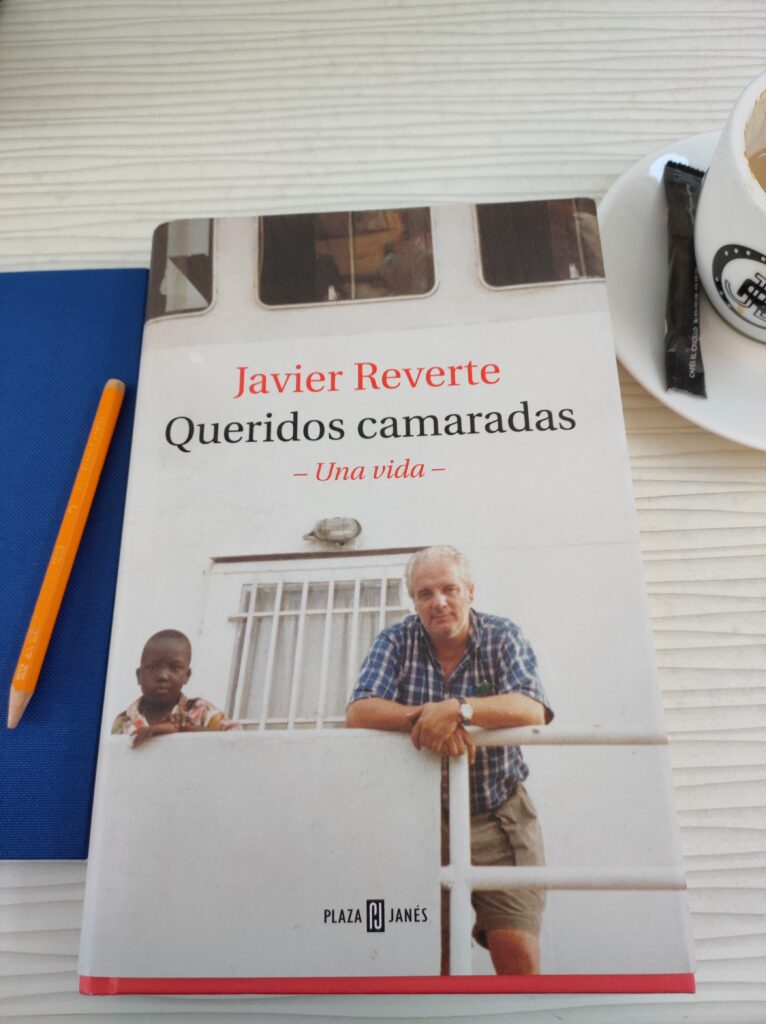

Los queridos camaradas de Javier Reverte

“Cuando me preguntan qué soy, no sé muy bien qué responder: si periodista que se aburrió de su oficio, escritor poco aficionado a la jarana cultural, político fracasado o viajero sin rumbo”. La confesión de Javier Reverte en Queridos camaradas (Plaza&Janés), uno de sus libros póstumos, ilustra bien la trayectoria vital y profesional del malogrado escritor madrileño. Reverte falleció a los 76 años, víctima de un cáncer de hígado, el 31 de octubre de 2020. El periodismo y la literatura, dos brazos de un mismo río, echan de menos desde entonces la voz clara, sensible y progresista en un oficio ahora domeñado por los piratas de la desinformación.

“Cuando me preguntan qué soy, no sé muy bien qué responder: si periodista que se aburrió de su oficio, escritor poco aficionado a la jarana cultural, político fracasado o viajero sin rumbo”. La confesión de Javier Reverte en Queridos camaradas (Plaza&Janés), uno de sus libros póstumos, ilustra bien la trayectoria vital y profesional del malogrado escritor madrileño. Reverte falleció a los 76 años, víctima de un cáncer de hígado, el 31 de octubre de 2020. El periodismo y la literatura, dos brazos de un mismo río, echan de menos desde entonces la voz clara, sensible y progresista en un oficio ahora domeñado por los piratas de la desinformación.

Queridos camaradas es una obra dividida en dos grandes bloques. Por un lado, el repaso a su infancia y a sus experiencias de la adolescencia en el Madrid de los años 50 y en la sierra de Valsaín, destino que marcó su inclinación por la naturaleza. Por otro, la descripción –algo apresurada, imaginamos que por la inminencia de un final abrupto- a su largo y fecundo currículo como periodista, reportero, editorialista, redactor jefe, enviado especial, corresponsal de guerra y, finalmente, novelista de éxito y referente indiscutible de la literatura de viajes. Fue nuestro Mark Twain. Con un humor fino y con retranca. Y, de hecho, en más de una ocasión le escuché recomendar Inocentes en el extranjero, el excelente relato que escribió a los 35 años el novelista estadounidense después de su periplo en crucero por Europa y Tierra Santa. En este trabajo se aprecian, subrayaba Javier, dos de las mejores cualidades del autor: la capacidad descriptiva del entorno y su agudo sentido del humor, a veces hilarante. También Reverte, hijo y hermano de periodistas, bebió de estas fuentes.

Hablamos de un libro de memorias, pero a veces parece más bien un dietario con apuntes personales que el autor pespuntea con una prosa sencilla, mordaz, sin estridencias. Cargada de talento y de esa socarronería que era intrínseca a la personalidad de Javier. “Viajar –advierte- es de alguna manera como leer y escribir: algunos lo hacen para reafirmar sus principios; otros, para cambiarlos”.

El viaje está en la base del prestigio y la popularidad de Reverte, especialmente, a partir del enorme éxito cosechado con su Trilogía de África. Viajó por todo el mundo y de casi todos los rincones extrajo el jugo de la mejor literatura. Pero mucho antes que cronista del globo había entrado hasta la cocina del periodismo e incluso de la política. Militó en el PCE desde 1974 hasta 1978, después de organizar la primera huelga de prensa tras el atentado perpetrado contra la revista El Papus. Se confesaba socialdemócrata. De hecho, participó en la aventura política de Francisco Fernández Ordóñez, su amigo Paco, hasta su integración en el PSOE. Cubrió las ruedas de prensa, aún en la clandestinidad, de Santiago Carrillo, al que considera el único estadista, junto a Adolfo Suárez, de la Transición. Ambos, recuerda, perdieron la partida ante Felipe González: Suárez, el trono presidencial; Carrillo, el liderazgo de la izquierda.

Reverte ejerció en varios puestos en Pueblo, diario en el que fue nombrado jefe de Opinión en el 82, después del arrollador triunfo de los socialistas. Un periodista, como a cualquier otro profesional, se define más por los noes que por los síes que acumula en su vida. Javier rechazó ser senador por Soria y ser jefe de gabinete de Fernández Ordóñez en el Banco Exterior. Sostenía que “el dinero no tiene conversación y quita mucho tiempo para disfrutar de la vida”.

En su última etapa vital experimentó un retrogusto amargo con la política, envuelto en una justa batalla para que los creadores pudieran compaginar su pensión con el cobro de los derechos de autor. Tiene un párrafo demoledor que retrata la deriva de los políticos de las últimas cuatro décadas: “Los que protagonizaron la Transición sustituían a una clase de hombres públicos de carácter y mentalidad totalitarios, que además eran por lo general unos borricos, lo que ya es una distinción importante. Los nuevos, por otra parte, habían pisado la calle, vivido la realidad, e incluso en algunos casos la cárcel y el exilio, en tanto que los que siguieron, nacidos en democracia, han crecido en los despachos de los partidos, en su mayoría, y han respirado muy poco el aire de la vida”. Amén.

Cuando Pueblo cerró, en 1984, todos sus empleados fueron distribuidos en distintos Ministerios. A él le tocó Presidencia, bajo la protección de su amigo Javier Moscoso. Sí, el que dio nombre a los moscosos (días de libranza de los funcionarios). Javier asume en sus memorias una cierta fama de rebelde que le persiguió siempre y confiesa que lo más detestaba era “un tonto pretencioso”. Él mismo admitió: “Casi siempre, en todos los terrenos, me he dejado llevar por la pasión antes que por el cálculo”

Una de las claves más interesantes de Queridos camaradas estriba en las reflexiones que teje sobre el periodismo. Creía que una de las razones de la extinción del reportaje en la prensa era que en España siempre se ha pagado mal, en tanto que el comentario de opinión se ha remunerado muy bien. A su juicio, con toda razón, el reporterismo nunca ha sido valorado en nuestro país en su justa medida, siendo la madre del oficio. “¿Qué es la información –se preguntaba- sino ir a un sitio, ver, preguntar, oír, olfatear y contar?” Se reía con Montanelli cuando el gran periodista italiano decía aquello de que el comentarista político es el que explica a los otros lo que él no comprende.

Este canto al periodismo canónico no le impide, como es lógico, rajar de sus coetáneos. Declara su amistad incondicional con Manu Leguineche y Joaquín Bardavío, ambos también tristemente ya desaparecidos. Califica de profesionales “espléndidos” a Juan Luis Cebrián, Miguel Ángel Aguilar, José Luis Balbín, Juan Tomás de Salas, Martín Prieto, Pepe Oneto y Pepe Colchero. Y ajusta cuentas con Emilio Romero: “cínico, ególatra, tiranuelo, despótico”; con Pérez-Reverte y su “moral laxa”; con Pedro J. Ramírez y su “pluma perra y poco refinada”; con Cela, al que tipifica de “falsario”; con Vicente Romero, de quien destaca su “escasa talla moral”; o con Raúl del Pozo, “una de las peores personas que conozco”. Estas cosas son la sal del mundo de las letras.

Javier Reverte junto a Manu Leguineche durante un reportaje para TVE.

Con Manu Leguineche compartió una amistad estrecha y mil correrías en el oficio. Cultivaron juntos la afición por navegar por el Mediterráneo, por las gambas y los pescados de la lonja de Garrucha y Mojácar. En la costa almeriense, Javier le descubrió un mundo a Manu: pueblos singulares y un espacio aún no devastado por la construcción en el que pululaban sabios populares como Pepe ‘El Almejero’ y Pepe Soler, ‘Vinagre’. “Lo que te llevas de la vida –decía éste último- es lo que te has divertido”.

Ese espíritu de bonhomía forjó el vínculo entre Manu y Javier, también con La Alcarria como epicentro. El padre de la Tribu –nombre con el que bautizó al grupo de corresponsales de guerra- le publicó más de una exclusiva en la agencia Fax Press y le dio trabajo en TVE. Manu trajo a su amigo a jugar al campeonato de mus que llevaba su nombre a Cañizar, a disfrutar de largos almuerzos primero en el Tejar de la Mata y luego en la casa de los gramáticos de Brihuega, y a apoyar múltiples iniciativas culturales. Javier descubrió Guadalajara en esa época y llegó a quedarse prendado de sus encantos, como acreditó en el estupendo prólogo del libro Vivir Guadalajara, de Pedro Aguilar. “Manu y yo –rememora- nos veíamos a menudo desde tiempo atrás. Habíamos congeniado, cazábamos juntos, jugábamos al mus como pareja y algunas noches dejábamos sin reservas de vino las tabernas del barrio de Vallehermoso, en donde él vivía. Cuando se compró una casa en La Alcarria y se trasladó a vivir allí, yo iba con frecuencia a comer cordero en una suerte de txoco que tenía nuestro amigo Pocholo, el alcalde de Torija”.

Quien conoció a Javier sabe que fue un tipo divertido y disfrutón. Amante de la buena mesa, los coches, la pesca y el Real Madrid. Pero también un profesional íntegro e infatigable que gustaba ir por el derecho. No había filtros. Era una persona con una mirada limpia y honesta. Transparente.

Este carácter traspasa unas páginas que habría que incluir en el temario de todas las facultades de Periodismo de nuestro país. Para que las nuevas generaciones fueran conscientes de las dificultades y del mérito de la hornada de periodistas que narró la Transición, pero también para que conocieran de primera mano algunas de las claves de este oficio. Leer mucho, separar la información de la opinión, cultivar las fuentes, tener el olfato siempre activado, ser un observador perpetuo, guardarse las espaldas ante los compañeros de Redacción, desarrollar una cierta inteligencia social para quitarse de en medio a los pelmas y a los bobos, mantener la curiosidad a pesar del paso de los años y, sobre todo, creer en ese “impulso moral” al que Javier hace referencia en el epílogo y que él mantuvo como una divisa irrenunciable hasta el final de sus días.

Ya con la enfermedad a cuestas, las últimas páginas del libro desgranan el peso de las operaciones quirúrgicas y la melancolía que irradia una percepción del entorno forzosamente marcada por la decadencia física. Pero no hay atisbo de resignación. Incluso en ese trance, Reverte siguió siendo Reverte. La persecución de la estética, a caballo de los pinares de Valsaín y del mar de Garrucha, ocupó el ocaso de su existencia. Recorre Italia desde la Toscana hasta Palermo. Destila el perfume salino de los sargazos del mar Negro. Redescubre el esplendor alado de Estambul. Surca la ruda meseta de Anatolia y los páramos riscos de Irán. “La belleza es una virtud que te redime de la presencia de la muerte”, concluye.